내 주님 서신 발 앞에

함양 여씨 본문

함양 여씨

| 한국 |

| 경상남도 함양군 |

| 여어매(呂御梅) |

| 여임청(呂林淸) |

| 충청북도 영동군 양산면 누교리 경상북도 김천시 구성면 금평리 |

| 여칭, 여계, 여자신, 여윤철, 여우길, 여유길, 여이징, 여이재, 여성제, 여규형, 여운형, 여운홍, 여경구, 여연구, 여원구, 여운계, 여인홍, 여형구, 여운기, 여균동, 여에스더, 여환섭, 여인선,여나은, 여인형, 여홍철, 여서정 |

| 34,835명 |

함양 여씨(咸陽呂氏)는 경상남도 함양군을 본관으로 하는 한국의 성씨이다.

역사

[편집]中國(중국) 唐(당)나라에서 翰林學士(한림학사)를 지낸 禦梅(어매)가, 僖宗(희종) 乾符(건부)4년 (서기877년 신라 헌강왕3년)에, 黃巢(황소)의 亂(란)을 당하여, 萊州(래주)로부터 신라에 건너와, 典書(전서)를 지냈다. 이 분이 星山(성산)에서 大姓(대성)을 이루게 한 氏(여씨)의 始祖(시조)이며 그 後裔(후예)가 星山氏(성산여씨)와 咸陽氏(함양여씨)로 分貫(분관) 되었다.

典書公(전서공) 이래로, 高麗朝(고려조)에서 代代(대대)로 벼슬을 지냈을 것이나 年代(연대)가 玄遠(현원)하여, 諱字(휘자)와 官職(관직)이며, 몇 대를 내려왔는지 알 수 없다가, 고려말엽 성산 고을에서 擧人進士(거인진사)로 發身(발신)하여, 高麗(고려) 三重大匡(삼중대광)을 지낸 良裕(양유)를, 성산여씨의 中始祖(중시조)로 하고, 高麗 大將軍(고려대장군)을 지낸 林淸(임청)을 함양여씨의 中始祖(중시조)로 하며, 성산여씨는 성주,김천,대구,등지에, 함양여씨는 서울, 청주, 영동, 등지에 世居(세거)하고 있다.

10세손 여칭(呂稱)은 고려조에 전라도 안렴사(按廉使)를 지내고, 조선 태조 때 형조판서를 역임하였다. 그의 증손 여자신(呂自信)은 병조판서를 지내고 청백리에 녹선되었다. 여칭의 8대손인 여우길(吕祐吉)·여유길(呂裕吉)이 선조 때 문과에 급제하여 광해군 때 관찰사와 병조참판에 이르렀다. 독립운동가 여운형(呂運亨)은 여우길의 11대손이다. 여유길의 아들 여이징(呂爾徵)은 1624년(인조 2) 문과에 급제하여 병조·예조·이조·공조 참판과 경기도관찰사·한성부좌윤·부제학·대사성·대사헌 등을 역임하였다. 여이징의 종제(從弟) 여이재(呂爾載)는 영국공신(寧國功臣)에 책록되고 형조판서에 이르렀다. 여우길의 손자 여성제(呂聖齊)는 소론(少論)으로서 숙종 때 영의정에 이르렀다.

정치가

[편집]- 여칭(呂稱, 1351년 ~1423년) : 10세손. 고려 말기에 사헌부규정, 전라도안렴사(按廉使), 전법총랑(典法摠郎), 전리총랑(典理摠郎) 등을 역임하고, 공주와 나주의 목사를 지냈다. 1392년 조선이 개국되자 양광·경상·전라도의 조전부사(漕轉副使)가 되고, 이어 판합문사(判閤門事)·승추부우군동지총제(承樞府右軍同知摠制) 등을 역임하였을 때에 근면하고 치밀한 사람으로 정평이 있었다. 그 뒤 강원도관찰사로 나갔다가 돌아와서 참지의정부사가 되었다. 1400년(정종 2) 병조 전서(典書)가 되고, 1402년(태종 2) 동북면의 도순문찰리사(都巡問察理使)로 태조를 배종하였다. 1404년에 사은사가 되어 명나라에 들어가서 왕실의 계통이 잘못 전해진 것을 바로잡는 데 힘쓰는 한편, 명나라에 억류되어 있던 조선 동포들을 본국으로 송환하는 데 노력하였다. 돌아와 서북면의 도순문찰리사로 병마도절제사를 겸하였다. 1407년 개성유후사유후(開城留後司留後)를 지내고, 1413년 좌군도총제(左軍都摠制)에 이어 형조판서가 되었다. 1414년 지의정부사(知議政府事)가 되었으며, 흠문기거부사(欽問起居副使)가 되어 명나라에 다녀왔다. 시호는 정평(靖平)이다.[1]

- 여자신(呂自新) : 무과에 급제한 뒤 1479년(성종 10) 병조참판이 되고, 1486년 영안남도절도사(永安南道節度使)로서 공을 세워 1490년 공조참판·병조참판에 제수되었다. 이어 경기도·강원도의 관찰사를 역임하고, 1492년에는 지중추부사로서 성절사로 뽑혀 명나라에 다녀왔다. 이듬해에 평안도병마절도사를 지내고, 연산군 때 오위도총부도총관, 전라도와 함경도의 관찰사, 이조참판 등을 지냈다. 중종반정 후 병조와 형조판서를 지내며 많은 치적을 올렸다. 아들 여윤철(呂允哲)과 함께 청백리로 이름이 높았다. 시호는 정장(貞莊)이다.

- 여우길(呂祐吉, 1567년 ~ 1632년) : 1591년(선조 24) 별시문과에 을과로 급제하고, 1596년 사신의 일행으로 명나라에 다녀온 뒤 장령(掌令)·직강(直講) 등을 역임하였다. 성품이 너그럽고 모질지 않아 화요(華要)의 직에 오랫동안 머무를 수 있었다. 1603년 밀양부사를 거쳐 첨지중추부사(僉知中樞府事)를 지냈다. 임진왜란이 끝난 후 사신으로서 일본에 내왕하면서 포로의 쇄환 등에 공을 세웠다. 평안도안무사(平安道安撫使)를 지냈고, 1614년(광해군 6) 진위사(陳慰使)로서 명나라에 다녀왔다. 강원도관찰사를 거쳐 1618년 공홍도관찰사(公洪道觀察使)를 역임하였다.

- 여이징(呂爾徵, 1588년 ~ 1656년) : 1624년(인조 2) 식년문과에 병과로 급제하고, 1626년 문과중시에 병과로 다시 급제하여 승문원에 들어가 전적(典籍)을 거쳐 병조·예조참판을 역임하였다. 병자호란이 끝난 뒤 이조참판을 거쳐 경기도관찰사·한성부좌윤·예조참판을 지내고, 1641년 함경도관찰사로 나가 선정을 베풀었다. 이어 대사성·대사헌·강화부유수·부제학·도승지·공조참판 등을 역임하였다. 저서로는 『동강집』이 있다.

- 여이재(呂爾載, 1600년 ~ 1665년) : 1637년(인조 15) 문과에 급제하여 도승지·호조참판·동지중추부사·한성우윤·관찰사 등을 역임하고 형조판서에 이르렀다. 시호는 숙헌(肅憲)이다.

- 여성제(呂聖齊, 1625년 ~ 1691년) : 숙종 때 의금부판사 ·병조판서 ·이조판서를 지낸 뒤 우의정을 거쳐 영의정에 올랐다.

- 여운형(呂運亨, 1886년 ~ 1947년) : 독립운동가

과거 급제자

[편집]함양 여씨는 조선시대 문과 급제자 33명을 배출하였다.

문과여계선(呂繼先) 여계주(呂啓周) 여광세(呂光世) 여광주(呂光周) 여광헌(呂光憲) 여구주(呂龜周) 여규익(呂圭益) 여규형(呂圭亨) 여동식(呂東植) 여만영(呂萬永) 여민제(呂閔齊) 여선기(呂善驥) 여선덕(呂善德) 여선응(呂善應) 여선장(呂善長) 여선형(呂善亨) 여성제(呂聖齊) 여영조(呂榮祖) 여영휘(呂永徽) 여우길(呂祐吉) 여위량(呂渭良) 여위로(呂渭老) 여유길(呂裕吉) 여이재(呂爾載) 여이징(呂爾徵) 여이징(呂爾徵) 여인섭(呂仁燮) 여준영(呂駿永) 여증제(呂曾齊) 여필용(呂必容) 여필중(呂必重) 여필희(呂必禧) 여호(呂箎)

무과여겸제(呂謙齊) 여경승(呂慶承) 여광덕(呂光德) 여기영(呂基永) 여몽천(呂夢天) 여문익(呂文翊) 여삼이(呂三伊) 여성혁(呂聖赫) 여시채(呂時彩) 여안필(呂安弼) 여영원(呂瑩元) 여영제(呂暎齊) 여응록(呂應祿) 여응문(呂應文) 여응주(呂應周) 여응주(呂應周) 여응희(呂應姬) 여이후(呂爾後) 여인길(呂裀吉) 여정방(呂定邦) 여정수(呂鼎秀) 여종천(呂宗天) 여지길(呂祉吉) 여지영(呂趾永) 여창섭(呂昌燮) 여필적(呂必迪) 여현장(呂鉉長)

생원시여광국(呂光國) 여광빈(呂光賓) 여광윤(呂光尹) 여광주(呂光周) 여광헌(呂光憲) 여근섭(呂根燮) 여동기(呂東箕) 여동우(呂東愚) 여득영(呂得永) 여만영(呂萬永) 여면주(呂冕周) 여민제(呂閔齊) 여선양(呂善養) 여선용(呂善容) 여성제(呂聖齊) 여세온(呂世溫) 여안소(呂安素) 여용섭(呂龍燮) 여우주(呂佑周) 여위현(呂渭賢) 여유형(呂有衡) 여윤신(呂潤身) 여응망(呂應望) 여응백(呂應伯) 여이룡(呂爾龍) 여이재(呂爾載) 여이징(呂爾徵) 여익제(呂翼齊) 여잠(呂埁) 여정현(呂正鉉) 여준영(呂駿永) 여창영(呂昌永) 여필용(呂必容) 여필화(呂必華) 여현섭(呂賢燮) 여현영(呂玄永) 여현제(呂賢齊) 여형제(呂衡齊)

진사시여계주(呂啓周) 여관영(呂瓘永) 여광주(呂光周) 여구영(呂龜永) 여규석(呂圭奭) 여규찬(呂圭燦) 여극성(呂克誠) 여근섭(呂近燮) 여단제(呂端齊) 여동간(呂東簡) 여동규(呂東奎) 여동근(呂東根) 여동석(呂東錫) 여동하(呂東夏) 여명주(呂命周) 여민섭(呂民燮) 여선경(呂善慶) 여선덕(呂善德) 여선명(呂善明) 여선복(呂善復) 여선장(呂善長) 여세윤(呂世潤) 여세침(呂世琛) 여안제(呂顔齊) 여양섭(呂亮燮) 여우길(呂祐吉) 여원(呂源) 여원영(呂源永) 여이망(呂爾望) 여이흥(呂爾興) 여인현(呂麟鉉) 여정섭(呂正燮) 여주현(呂周鉉) 여중섭(呂重燮) 여증제(呂曾齊) 여춘영(呂春永) 여태제(呂台齊) 여택조(呂宅祖) 여필관(呂必寬) 여필세(呂必世) 여필운(呂必運) 여필응(呂必應) 여필중(呂必重) 여필휘(呂必輝) 여헌주(呂憲周) 여회제(呂誨齊)

음관여근섭(呂近燮) 여근섭(呂近燮) 여동간(呂東簡) 여동간(呂東簡) 여동규(呂東奎) 여동규(呂東奎) 여동근(呂東根) 여동근(呂東根) 여동기(呂東箕) 여동면(呂東冕) 여동성(呂東星) 여동성(呂東星) 여동식(呂東植) 여동엽(呂東燁) 여동엽(呂東燁) 여민섭(呂民燮) 여민섭(呂民燮) 여석규(呂奭奎) 여양섭(呂養燮) 여위룡(呂渭龍) 여은섭(呂殷燮) 여은섭(呂殷燮) 여중섭(呂重燮) 여중섭(呂重燮) 여창섭(呂昌燮) 여창섭(呂昌燮) 여태섭(呂台燮) 여현섭(呂賢燮) 여현섭(呂賢燮)

항렬자

[편집]| 口영(永) | 동(東) | 口섭(燮) | 규(圭) | 口현(鉉) | 운(運) | 口구(九) | 인(寅) | 口수(壽) | 성(成) | 口희(熙) | 병(秉) | 口재(宰) | 정(廷) | 口조(肇) | 종(鍾) | 口준(準) | 상(相) | 口환(煥) | 기(基) |

집성촌

[편집]인구

- 1985년 6,028가구, 25,115명

- 2000년 8,040가구, 25,667명

- 2015년 함양 여씨 34,835명 + 성주 여씨 13,467명 + 성산 여씨 9,494명 = 57,796명

성산 지명

[편집]- 성주군은 당초 6가야국(六伽倻國)의 하나인 성산가야국(星山伽倻國)을 신라가 멸망시키고 이를 본피현(本彼縣)이라 하다가 757년(경덕왕 16) 신안현(新安縣)으로 개칭하여 성산군(星山郡)에 속하게 하였다. 그 후 벽진군(碧珍郡)으로 개칭하고 치소(治所)를 지금의 성주읍(星州邑)에 두었다.

- 고려시대에는 940년(태조 23) 경산부(京山府)로 개칭하였다가 981년(경종 6) 광평군(廣平郡)으로 강등하였으나, 995년(성종 14) 대주(垈州)라 칭하여 도단련사(都團練使)를 두었다. 1012년(현종 3) 단련사(團練使)를 폐하고 1018년(현종 9)에 경산부(京山府)로 승격, 1군 14현을 관할하였다. 1308년(충렬왕 21)에는 성주목(星州牧)으로 하였으나 1310년(충선왕 2)에는 경산부(京山府)로 강등하였다.

- 조선시대는 태종 때 성주목으로 다시 승격, 그 후 1895년(고종 32) 5월 성주군으로 개칭하고 군수를 두었다. 1906년 행정구역 개편으로 인곡ㆍ덕곡ㆍ노곡ㆍ다산면이 고령군으로, 노곡면이 현풍군으로, 증산면이 금릉군으로 편입되었다. 1914년 4월 군ㆍ면 통폐합 때 신곡면(新谷面)을 김천군에 편입시키고, 나머지 28개 면을 12개 면으로 폐합하였다.

- 1934년 2월 지사면과 청파면을 통합하여 수륜면으로, 용두면과 성암면을 통합하여 용암면으로 개칭하였다. 1979년 성주면이 성주읍으로 승격되었다.

- 2004년 현재 성주읍ㆍ선남면(船南面)ㆍ용암면(龍岩面)ㆍ수륜면(修倫面)ㆍ가천면(伽泉面)ㆍ금수면(金水面)ㆍ대가면(大家面)ㆍ벽진면(碧珍面)ㆍ초전면(草田面)ㆍ월항면(月恒面) 등 1읍 9면으로 이루어져 있다.

********

함양 여씨 항렬, 시조, 조상, 본관, 파, 항렬표, 종파, 돌림자, 족보

함양 여씨 항렬, 시조, 조상, 본관, 파, 항렬표, 종파, 돌림자, 족보

함양여씨

시조 및 역사

시조 : 여어매(呂御梅)

함양여씨(咸陽呂氏) 시조 여어매(呂禦梅)는 여어(呂御)라고도 하며, 중국 당나라 때 한림학사(韓林學士)로 황소(黃巢)의 난이 일어났을 때 신라로 귀화하였다. 이후 경북(慶北) 성주군(星州郡) 벽진면(碧珍面)에 정착하고 고려시대 전서(典書)를 지냈다.

여어매는 여임청(呂林淸)과 여광유(呂光有) 형제를 두었는데, 여임청의 후손인 여자장(呂子章), 여존혁(呂存赫) 형제와 여광유의 후손들이 함양(咸陽)을 본관으로 삼아 세계를 이어왔다. 한편 여임청의 후손 중 여양유(呂良裕)와 여자열(呂子列)은 본관을 성주(星州)로 하였으나, 최근에 모두 합본하여 여씨전국종친회를 구성하였다.

시조는 중국 당나라 사람이다.

황소의 난을 피해 우리나라에 왔다.

그 후손들이 함양을 관향으로 삼았다.

함양여씨는 우리나라 근대사에 이름 높은 몽양 여운형(1885-1947)을 배출했다.

경기도 양평 출신인 그는 1909년 광동학교를 세워 청년들을 교육한다.

1921년 고려공산당에 가입, 1923년 모스크바에서 열린 피압박민족대회에 참석한다.

1944년 조선건국연맹을 조직한 뒤 해방 후 이를 기반으로 건국준비위원회를 만들었다.

1948년 7월 서울 혜화동에서 암살 동기가 불분명한 한지근에 의해 암살되었다.

주요파

- 죽산파

- 옥천파

- 석성파

- 태인파

- 어등산파

- 목천파

등 34개파.

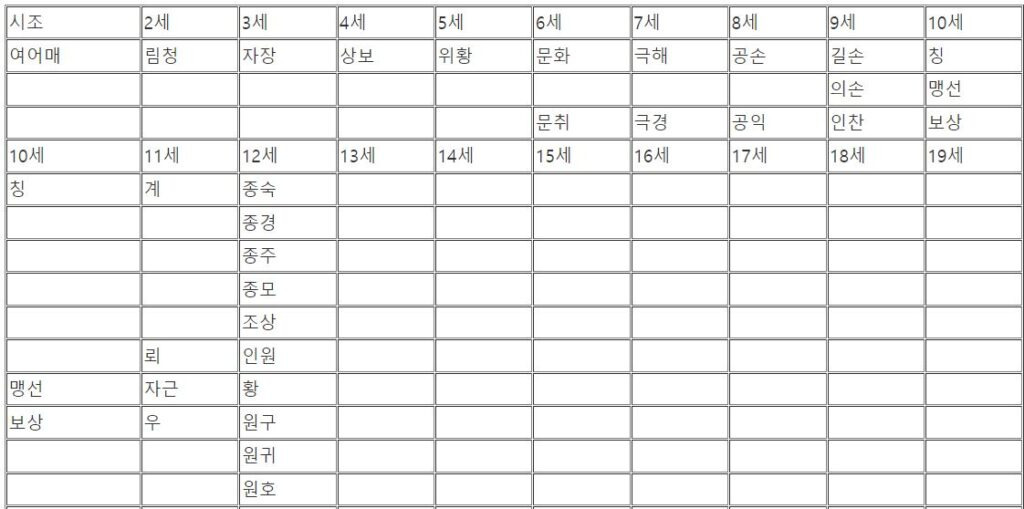

항렬표

세계도

함양

함양(咸陽)은 경상남도 서부에 위치한 지명으로 신라 때는 속함군(速含郡) 또는 함성(含城)이라 하였다가, 757년(신라 경덕왕 16)에 천령군(天嶺郡)이라 개칭하였고, 이안현(利安縣: 安陰)·운봉현(雲峰縣)을 영현으로 관할하였다. 고려 초에 허주(許州)로 개칭하였고, 983년(성종 2)에 허주도단련사(許州都團練使)로 승격하였으나 1010년(현종 1) 함양군으로 개칭하였고, 1172년(명종 2)에 함양현으로 강등되었다. 1395년(태조 4) 함양군으로 승격하였으며, 1629년(인조 7)에 현으로 바뀌었고 1729년(영조 5) 함양부(咸陽府)로 승격하였다가 1788년(정조 12) 다시 함양군으로 강등되었다. 1895년(고종 32) 지방제도 개정으로 진주부 함양군, 1986년 경상남도 함양군이 되었다. 1914년 군면 폐합으로 안의군(安義郡)에 있던 현내(縣內)·황곡(黃谷)·초점(草岾)·대대(大垈)·지대(知代)·서상(西上)·서하(西下) 등 7개 면을 통합해서 함양군으로 합병하였다. 1933년 위성면이 함양면으로 개칭되고, 1957년에는 석복면(席卜面)을 함양면에 통합하여 함양읍으로 승격되었다.

인구

2000년 통계청이 발표한 결과에 의하면 함양여씨는 8,040가구 총 25,667명이 있는 것으로 되어있다.

추가 정보

함양여씨(咸陽呂氏)는 신라말기부터 고려조를 거쳐 근세 조선500년간 우리 민족과 나라를 아끼고 사랑해온 민족 구성원의 명문족의 하나로써 그 시조 휘(諱) 어매(御梅)께서 단기 3210년경 중국 당나라의 황소난을 피하여 래동(來東)하시어 함양을 세거지(世居地)로 삼으시고 창성(創姓)하신이래 오늘에 이르고 있다.

시조이신 전서공(典書公)의 제단은 경남 함양군 휴천면 호산리에 봉안되어 있으며 2세조 휘(諱) 임청(林淸)은 고려진국대장군(高麗鎭國大將軍)으로 북방수호에 헌신하였으니 그 묘소(墓所) 또한 시조제단하에 모셔져 있고 5세조 휘(諱) 위황(渭璜) 고려조 금자광록대부 지문하성사판삼사사공(金紫光祿大夫 知門下省事判三司事公)의 묘단(墓壇)은 전북 김제군 용지면 장신리에 모셔져 있다.

10세조 휘(諱) 칭(稱) 자(字) 중문(仲文) 호(號) 저곡(樗谷) 시(諡) 정평공(靖平公)은 이씨 조선 개국의 원훈으로 관이 자헌대부 지의정부사(資憲大夫 知議政府事)에 이르렀으며 공(公)의 자손중 문 무과 등제자(登第者)가 280여명으로 국가 정치 국방문화창달에 공헌한바 크다 정평공의 묘는 개성 대정리에 있으며 300여년전 나라에서 하사한 사우(祠宇)를 청주에 모시고 있다. 공(公)의 장남 휘(諱) 계(稽) 관(官) 승의랑(承議郞) 가선대부 호조참판 공(公)은 휘(諱) 종숙(宗肅)을 장남으로 차남 종경(宗敬) 삼남 종주(宗周) 사남 종모(宗貌) 오남 종상(宗商)등 5남을 두어 그 자손이 오늘날 이땅에 살고 있는 함양여씨의 거의 대부분이며 공의 묘는 서울 구로구 고척동 산6번지 서울시립공원내에 배위와 아래위에 모셔져 있으며 서울시 금석문화재 제80호로 지정되어있다.

또한 공(公)은 손자 판서 휘(諱) 자신(自新) 시(諡) 정장공(貞莊公)과 자(子) 절도사 휘(諱) 윤철(允哲) 부자(父子)는 이나라 청백리지의 첫머리에 기록되었으며 공(公)의 6대손 영상(領相) 휘(諱) 순원(順元)을 슬하에 동추(同樞) 여길(與吉) 우윤(右尹) 유길(裕吉) 관찰사 우길(祐吉) 도정(都正) 인길(裀吉) 수사(水使) 지길(祉吉)등 5형제와 군수 이항(爾恒) 참판 이징(爾徵) 부사 이량(爾亮) 현감 이흥(爾興)등의 손자 아래로 영의정 성제(聖齊)외에도 세세년년히 당대의 국가사회에 업적을 남긴 문신 현관과 민족의 위난시대에 국방에 공헌한 무관공신등 문 무 백관에 봉직한 선대와 근세에 있어서 당대 석학으로 학문발전에 큰 역할을 하였던 규형(圭亨) 호(號) 하정(荷亭)관 도승지와 민족자주 독립을 지도해온 운형(運亨) 호(號) 몽양(夢陽)을 비롯한 국가 정치 경제 사회일선에서 활동해온 기라성같은 선대들이 한 시대와 역사를 면면히 이어온 오늘에 이르러 34개소 종족으로 분포되어 국가사회 각처에서 활동하는 종중으로 번성한 자손들이 함양여씨대종회 산하에 결속하여 서울시 구로구 개봉동에 소재한 함양여씨대종회관을 본거로 하여 조상께서 물려주신 계훈 효우(孝友) 돈목(敦睦) 충후(忠厚) 인애(仁愛)의 종훈을 정신적 유산으로 삼고 이를 생활속에 실천하며 조상님들의 위업을 계승하고 각 종중간의 상호연대와 백년지친의 의(誼)를 다져서 인류를 사랑하고 국가 사회 발전에 이바지하는 종족으로서의 번영을 도모하며 함양여씨대종회를 운영하고 있는 의지를 본 종족 후손들에게 주지시키고자 하는 취지에서 본문을 여기에 기록하는 바이다.

단기4330년 정축(丁丑)7월7일

<조선시대에 과거에 급제한 인물>

여유길(1580년 알성시).여계선(1586년 알성시).여우길(1592년 별시).여이징(1624년 식년시).여위로(1635년 증광시).여이재(1637년 정시).여민제(1649년 정시).여증제(1652년 증광시).여성제(1654년 식년시).여필용(1683년 증광시).여필중(1696년 정시).여위량(1699년 식년시).여필희(1709년 알성시).여광주(1709년 알성시).여광헌(1721년 정시).여계주(1725년 정시).여선응(1736년 정시).여광세(1738년 식년시).여영조(1741년 식년시).여선형(1751년 정시).여선덕(1763년 증광시).여귀주(1763년 증광시).여만영(1771년 정시).여준영(1790년 증광시).여영휘(1792년 식년시).여동식(1795년 춘당대시).여규익(1864년 증광시).여선기(1867년 식년시).여규형(1882년 별시).여인섭(1892년 별시)

<현대인물 및 역대인물 성산여씨 포함>

여임청 여성재 여규형.여운형

여광유(고려때 낭장)

여광주(자는 사중.1709년(숙종35) 알성문과에 을과로 급제하여 교리.장령을 지냄)

여광헌(자는 사장, 1721년(경종 1) 정시문과에 병과로 급제한 후에 여러 내외직을 거쳐 사간원 대사간(大司諫)등을 지내고 기로소에 들어감)

여만영(자는 경뢰, 1771년(영조48) 생원으로 정시문과에 을과로 급제해 예문관검열이 되고 대교를 거쳐 병조 정랑·병조 좌랑·사간원 정언·사헌부 집의·승정원 승지 등을지냄)

여문망(자는 주경, 1552년(명종 7) 문과에 급제하여 갑산.동래 부사를 거쳐 경상좌도 수군절도사.병마절도사 등을 역임)

여민제(자는 여효, 1648년(인조26) 생원이 되고, 1649년(인조27) 별시문과에 병과로 급제하여 병조 좌랑.사간원 정언.사헌부 집의.재령 군수.강릉.철원 부사 등을 역임)

여선응(자는 백언, 1739년(영조12) 정시문과에 병과로 급제하여 병조.이조좌랑 병조. 이조정랑을 거쳐 사간원 정언.사간, 사헌부 지평.집의, 시강원사서.보덕(輔德:세자시강원에서 세자에게 경사와 도의를 가르치던 벼슬.홍문관 직제학이나 응교 등이 겸임함 정3품).장악원정.사복시정 등을 지냈으며 춘천.강진 현감때는 나가 선정을 베풀고 한성부 좌윤(종2품).승정원 도승지(정3품).부총관(종2품) 역임)

여선장(자는 원백, 호는 어은, 1719년(숙종45) 진사로 증광문과에 을과로 급제하여 예문관 검열이 되고 시강원 설서.홍문관 수찬.교리.응교, 이조.병조의 좌랑(정6품 요직으로 전랑이라함),이조.병조정랑(정5품 요직으로 전랑이라 함) 등을 역임하고 승정원 승지(정3품) 지냄)

여선형(자는 군회, 1751년(영조27) 정시문과에 병과로 급제하여 승정원 주서, 사간원 정언, 사헌부 지평.집의, 시강원사서.필선(세자시강원에서 세자를 가르치던 정4품 벼슬).보덕 등을 역임하고 사복시정.후에 병조참지(정3품).공조참의(정3품)를 역임하고 문천군수.경원목사.능주목사(정3품) 등을 지냄)

여성제(조선의 문신. 시호는 정혜, 자는 희천, 호는 운포, 부사 이량의 아들로 참판 이징에게 입양 1650년(효종 1) 생원이 되고, 1654년 참봉에 임명되었으나 사퇴 이 해 가을 정시문과에 장원급제하여 검열에 등용되었다. 1665년(현종 6) 북평사에 이어 집의.동부승지.호조참의를 역임하고 좌부승지.대사헌(종2품.검찰총장)을 지냈으며 보사공신의 추록을 반대하다 좌천되었다가 이듬해 앞서 현종의 국상 때 도감으로서의 공로가 인정되어 숭정대부(崇政大夫:종1품 하(下)의 동반관계)로 판의금부사를 지낸 뒤 좌참찬(左參贊:의정부의 정2품 벼슬)을 거쳐 1684년 병조판서(判書:정2품 장관)가 되고 이어 이조판서를 지낸 후1688년에 우의정(右議政;정1품 정승)에 이르렀다.

이 해 남구만과 함께 동평군 항에 대한 왕의 지나친 총애를 간하다가 경원에 위리안치되었으나 곧 풀려 나와 판돈령부사가 되었으며, 이듬해 다시 우의정 이어 영의정에 승진하여 사직, 행판중추부사로 전임함

이 때 남인들이 성혼.이이를 무고하여 문묘에서 출향하려 하자 그 불가함을 진소한 후 앞서 성혼.이이를 문묘에 배향할 때 관계관이었다 해서 스스로 청죄한 후 고향에 갔다가 이 해 상경하여 인현왕후의 폐위를 반대하는 상소를 올렸으나 채택되지 않았음)

여순원(자는 복초, 호는 신고재, 1595년(선조28) 사재감 참봉이 되고, 광릉 참봉을 거쳐 선공감역·주부를 지냈다. 후에 전생서 주부·종친부 전적·사직서령·사도시첨정 등을 역임하였다.

1614년(광해군 6) 첨지중추부사에 오르고 기로소에 들어가 대광보국숭록대부(정1품 품계)로 의정부 영의정에 추증됨).

여여충(1592년(선조25) 임진왜란이 일어나자 이순신 휘하에 들어가 통영.한산도 싸움에서 많은 공을 세우고 순절하였다. 이순신 장군이 그의 충성을 상소하여 전라좌도 수군절도사에 추증)

여영원(조선의 무신으로 시호는 양장, 인조 때 무과에 급제 훈련원 첨정을 지냈다.

1627년(인조 5) 정묘호란 때 후금이 쳐들어오자 대신들의 천거로 요충인 벽동 수비의 책임을 맡고 현지에 나가 고군분투하다가 정세가 불리해지자 자결했다.1796년(정조20) 병조판서에 추증)

여영조(자는 술보, 1741년(영조17) 식년문과 을과로 급제하여 병조좌랑을 거쳐 군수지냄)

여영학(1627년(인조 5) 정묘호란이 일어나자 판관으로서 역전하다가 순절하여 정려가 세워짐)

여온(고려 때 감무를 지냄)

여우(자는 도행, 1392년 조선개국 때 태조 이성계를 도와 개국원종공신에 책록되고

호조전서.검교 한성윤을 역임)

여우길(조선의 문신. 자는 상부, 호는 치계. 첨지중추부사 여순원의 아들이며 성혼의 문인으로 1591년(선조24) 별시문과에 을과로 급제하고 전적으로 사신이되어 명나라에 다녀왔다.평안도도사.충청도 병마절도사.밀양 부사를 역임했다.

1607년(선조40) 회답 겸 쇄환사로 일본에 1614년(광해군 6) 진위사로 명나라에 다녀오고 1618년(광해군10) 공홍도관찰사(公洪道觀察使:종2품 감사.공흥도는 충청도)지냄.

여위로(자는 군보, 1635년(인조13) 증광문과에 병과로 급제하여 내섬시(內贍寺:2품이상에게 주던 술과 안주 등 음식물을 맡아보던 관청) 봉사(정8품 벼슬)가 되고 성균관 전적.병조좌랑.비인현감.호조좌랑.예조좌랑(정6품)을 거쳐 경상도 도사.춘추관 기주관을 지냄)

여유길(조선의 문신. 자는 덕부, 호는 춘강, 첨지중추부사 순원의 아들 성혼의 문인으로 1580년(선조13) 알성문과에 을과로 급제, 호조 정랑 등을 거쳐 1593년 헌납이 되고, 1599년 공주 목사, 1601년 장령, 이듬해 사예를 거쳐 양주 목사를 역임하였다.

1604년 군기시정으로 춘추관 편수관,임진왜란 때 소실된 실록의 재간에 참여하였고 1606년 첨지중추부사, 1607년 사옹원정·봉상시정을 역임했다.

이듬해 선조가 죽자 국장도감도청이 되고 1610년(광해군 2) 동지사로 청나라에 다녀온 뒤

한성부 우윤.1612년 부총관이 되었다. 병조 참판에 이르러 노부모를 위해.. 남양 부사를 자청, 1618년 병으로 사직했다. 산수를 잘 했음)

여윤철(조선 때 무과에 급제하여 여러 내외직을 거쳐 평안도 병마절도사를 지냈다.

그가 병환으로 누웠을 때 왕이 소식을 듣고 의원과 약을 내렸으나 세상을 떴다.

영변판관(判官:종5품벼슬)으로 있을 때 모든 정사를 청렴결백하게 처리하여 고을 백성들이 청백비를 세움)

여이제(조선의 문신. 시호는 숙헌, 자는 자후, 호는 해옹, 총관 인길의 아들 장현광의 문인으로 1619년(광해군11) 사마시에 합격, 1637년(인조15) 건원릉 참봉이 되고 이 해 정시문과에 병과로 급제, 이조.병조의 좌랑과 정언을 역임 1644년 심기원이 모반하자 구인후를 도와 이를 토평하여 영국공신 3등이 되고 지평에 승진했다가 사직했다.

그후 오위장.병조참지(정3품)를 거쳐 1646년 형방승지로 유 탁을 친국(심문)할 때 왕을 보좌한 공으로 호조참판(종2품차관)에 승진, 한성부우윤(종2품)을 지낸 뒤 형조판서(정2품 장관)가 되었다.

1662년(현종 3) 한성부 판윤으로 동지사(冬至使;동짓달에 중국에 보내던 사신)가 되어 청나라에 다녀옴)

여이징(조선의 문신. 자는 자구, 호는 동강, 한성부우윤 여유길의 아들.

한백겸의 문인으로 1610년(광해군 2) 생원이 되고, 1616년 경안도 찰방(종6품벼슬)에 임명되었으나 폐모론이 일어나자 양강에 은거했다. 인조반정(1623)후에 사포서 별좌에 임명되었으나 사퇴하고1624년(인조 2) 식년문과에 병과로 1626년 문과 중시(重試:이미 급제한 사람에게 거듭보이던 과거로 합격하면 당상관을 줌)에 병과로 각각 급제하여 승문원에 등용되고 전적을 거쳐 병조.예조의 참판을 역임했다.

1636년 경기도 관찰사.한성부 좌윤(종2품).예조참판을 지내고 1641년(인조19) 함경도 관찰사로 나가 선정을 베풀었다.뒤에 부빈객으로 기용되고 대사성.대사헌.강화부 유수(2품 벼슬)부제학(홍문관 정3품).도승지(왕의 비서실장.3품벼슬).공조참판을 역임했다.성리학에 밝았고 시문에 뛰어남)

여자신(조선의 무신,무과에 급제하고 1479년(성종10)에 병조참판에 이어 경기도.강원도 관찰사를 역임하고 1499년 지중추부사(정2품)가 되어 성절사로 명나라에 다녀왔다.

이듬해 평안도 병마절도사를 지내고 연산군 때 도총관.전라도와 함경도의 관찰사. 이조참판 등을 거쳐 중종 때 병조판서에 올랐으며 아들 여윤철과 함께 청백리로 이름이 높았다.

여자장(고려때 평장사(정2품)지냄). 여정방(자는 언우,1592년(선조25) 임진왜란이 일어나 왕이 파천할 때 수문장으로 호종하여 호성공신 3등에 서훈,함원군에 봉해지고 평안도 절도사를 역임)

여필선(1728년(영조 4) 이인좌 등이 난을 일으키자 도순무사의 막부록으로 출정하여 공을 세워 공신에 녹훈되고, 현감.군수를 지냈다.공조참판에 추증)

여필용(자는 휴경, 1783년(숙종 9) 증광문과에 병과로 급제하여 승정원 주서가 되고 병조좌랑.사간원 정언.사헌부 지평.집의를 거쳐 승정원 도승지.병조참의.예조참의.공조참의.호조참의.예조참판·병조참판을 역임하고 강원도 감사(관찰사). 후에 승정원 승지.한성부 좌윤.우윤, 예조.호조참판.돈령부지사 등을 지내고 기로소에 들어갔음).○여필희(자는 수경, 1685년(숙종11) 알성문과에 병과로 급제하여 승정원 주서.시강원 설서.지제교 등을 역임하고 암행어사.경기도 도사를 지냄)

여호(1460년(세조 6) 진사로 별시문과에 급제하여 사헌부 감찰.장령,사간원 정언 등을 지내고 승문원 교리.지평이 되었다. 그후 군기시 판관.군자감 첨정을 거쳐 황해도 도사.자산 군수. 안악 군수를 역임)

여희재(자는 여로, 호는 동은 1652년(효종 3) 증광문과에 갑과로 급제하여 성균관 전적이 되고 후에 직강을 거쳐 예조좌랑.병조좌랑.사간원 정언.사헌부 지평. 장령.장악원정을 역임하였으며 황해도 도사.경성 판관을 지냈음 호조참판에 추증)

여운형(독립운동가.정치가. 호는 몽양,여정현의 아들.경기도 양평 출신.

배재학당.흥화학교 중퇴 우무학당 졸업,1909년 광동학교를 세워 청년들을 교육했고 이듬해 기독교에 입교한 뒤 평양신학교에 입학했다가 중퇴 1914년 중국에 건너가 남경 금릉대학에서 영문학을 전공하다가 중단했다.

협화서국에 근무하면서 교민단 단장에 선임되고 1918년 파리에서 회의가 개최된다는 소식을 듣고 한국의 독립을 청원할 대표를 파견하기 위해 신한청년당을 조직, 총무간사에 선임되어 김규식을 파견했고 이듬해 상해 임시정부의 수립에 참여하여 임시의정원 의원이 되었다.

몽양 여운형(夢陽 呂運亨 1886(고종 23)∼1947)

독립운동가·정치가. 본관은 함양(咸陽). 아호는 몽양(夢陽). 경기도 양평 출생. 아버지는 정현(鼎鉉)이며 어머니는 경주 이씨이다. 그는 14세 때에 용인 유세영(柳世永)의 장녀와 혼인하였으나 4년 만에 사별하고, 그 뒤 충주의 진씨(陳氏)와 재혼하였다. 15세에 배재학당(培材學堂)에 입학하였으나 1년도 못 되어 사립흥화학교(私立興化學校)로 옮겼다가 1903년 다시 관립우체학교(官立郵遞學校)로 옮겼다. 그러나 졸업 한 달을 앞두고 그 학교마저 그만두었다. 그 뒤 1907년부터 시작한 성경공부를 하여 기독교를 믿게 되었고, 1908년경에는 미국인 선교사 곽안련(郭安連, Clark,C.A.) 목사와 친분을 맺었으며, 그의 도움을 받아 1909년 사립기독광동학교(私立基督光東學校)를 세웠다. 1910년 봉제사(奉祭祀)의 집안 전통을 혁신하고 노복들을 풀어주는 등 안팎으로 변혁을 일으켰으며, 1911년 평양장로교신학교에 입학하였다. 그러나 또 중퇴하고 1914년 중국으로 건너가 난징의 금릉대학(金陵大學)에서 영문학을 전공하였다. 1917년 상해로 활동무대를 옮기면서 이 학교 역시 중퇴하였다. 1918년 상해에서 청년 동포들을 규합하여 민단(民團)을 조직하여 광복운동의 터전을 마련하였고, 또한 신한청년당(新韓靑年黨)을 조직하여 총무간사에 취임하기도 하였다. 1919년 3월 임시정부 수립에 가담하여 임시의정원 의원을 역임하였다. 그 해 12월 일본이 우리 나라의 자치문제를 타진해오자 찬부양론이 있는 가운데 동경으로 건너가 당시 척식국장관(拓殖局長官)인 고가(古賀廉次造)를 비롯하여 노다(野田) 체신대신, 무단정치가의 중심인물인 다나카(田中義一), 그리고 미즈노(水野鍊太郎) 정무총감 등과 일련의 회담과 의견교환을 하고 돌아온 일도 있다.

1920년 소련공산당에 가입하였고, 1921년 모스크바에서 열린 원동민족근로자대회(遠東民族勤勞者大會, 또는 遠東被壓迫民族大會라고도 불림)에 참석하였고, 상해에서 한중호조사(韓中互助社)를 조직하고, 1922년 노병회(勞兵會)를 조직하기도 하였으며, 1924년 중국국민당에 가입하여 한중상호협조를 위한 남방혁명군(南方革命軍)을 위하여 활동하였다. 1929년 영국의 식민정책을 비난하였다가 영국경찰에 체포되어 일본에 인도, 3년간 복역한 뒤 1932년 출옥하였다.

1933년 조선중앙일보사(朝鮮中央日報社) 사장에 취임하여 언론을 통한 항일투쟁도 하였다. 1934년 조선체육회장직에 취임하였으나 1936년 손기정(孫基禎) 선수의 일장기말살사건으로 ≪조선중앙일보≫가 폐간되자 사장직을 물러났다. 1944년 9월 일본의 패전을 예상하고 조선건국동맹(朝鮮建國同盟)의 지하조직을 전국적으로 조직하여 그 위원장에 취임하여 광복에 대비하였으며, 10월에는 양평 용문산 속에서 농민동맹(農民同盟)을 조직하기도 하였다.

1945년 광복이 되자 조선건국준비위원회(朝鮮建國準備委員會)를 조직하고 그 위원장이 되었고, 9월에는 조선인민공화국(朝鮮人民共和國)을 선포하여 스스로 부주석(副主席)에 취임하였으며, 10월에는 인민당(人民黨)을 결성하여 당수직에 앉았다.

그러나 인민당은 인민공화국 선포, 모스크바3상회의 결정(1945.12.27.), 민주주의민족전선(民主主義民族戰線, 1946.1.19. 결성), 미소공동위원회 등에 대한 노선에서 공산당과 보조를 같이하였고, 또한 1946년 5월 좌우합작운동이 일어났을 때 좌익을 대표하여 중간적인 위치에 선 일이 있다.

이 좌우합작운동은 우익의 강력한 반탁운동과 공산당의 반대에 부딪혔는데 북한공산당의 지령을 받은 조선인민당의 비여운형계가 조선공산당·남조선신민당과 합동하여 남조선노동당(南朝鮮勞動黨)을 결성하였던 것이다.

이에 여운형은 1946년 10월 15일 신민당과 공산당과의 공동명의로 ‘좌우합작지지’, ‘입법기관설치 반대’라는 3당합동 결정서를 발표하고 11월 12일 사회노동당(社會勞動黨)을 조직하였다. 그러나 당시의 정치정세로서는 사회노동당에 대한 좌우양쪽의 공격을 받지 않을 수 없게 되어 큰 활동은 하지 못하였다.

미소공동위원회가 다시 열리게 됨에 따라 1947년 5월 24일 사회노동당을 근로인민당(勤勞人民黨)으로 개편하였는데 밖으로는 영국 노동당좌파의 노선을 모색하였고, 안으로는 좌우 중간노선을 모색하려 하였다. 그러나 이러한 노선은 현실적으로 정치적 입장을 강화시켜 주기가 어려웠다. 또, 이러한 노선의 추구 때문에 자연히 인물본위의 정당이 될 수밖에 없었다.

그는 1947년 7월 19일 서울 혜화동 로터리에서 한지근(韓智根)이라는 19세의 청년으로부터 2발의 권총사격을 받아 절명하였다. 그는 호방담대하면서도 관용적이고 인자하였다는 평을 받았다.

****************************

음률 려 呂

여(呂)씨는 중국 한국의 성씨이다. 여(呂)씨는 2015년 대한민국 통계청 인구조사에서 60,522 명으로 조사되어, 한국 성씨 인구 순위 64위이다.

전국적인 많이 거주하는 지역으로는 경기도, 서울시, 대구시, 경상북도 순으로 많이 분포하고 있다.

려(呂)는 강성(姜姓)에서 나왔다. 주 무왕이 강태공 망(望)을 려(呂)에 봉하고 호를 여상(呂尙)이라 하여 시작되었다. 그의 후손인 여불위(呂不韋)의 아들 영(榮)이 춘추전국을 통일한 진시황제이다.

함양 여씨

함양 여씨(咸陽呂氏)의 시조(始祖) 여어매(呂御梅)는 중국(中國) 내주 사람으로 당(唐) 희종(僖宗) 때 한림학사(韓林學士)를 역임하였는데, 황소(黃巢)의 난이 일어나자 877년(헌강왕 3년)에 신라에 귀화하여 성주군(星州郡) 벽진면(碧珍面)에 정착하고 고려(高麗)에서 전서(典書)를 지냈다. 2015년 인구는 34,835명이다.

성주 여씨

성주 여씨(星州呂氏)의 시조 여양유(吕良裕)는 고려시대에 삼중대광(三重大匡)을 지냈다. 여양유의 아들 여위현(呂渭賢)은 고려시대에 판도판서(版圖判書)를 지냈고, 손자 여극회(呂克誨)가 조선시대 공조판서를 지냈다. 근대 인물로는 조선 말기 의병장으로 전라북도 임실군의 대운치전투에서 전공을 세운 여주목(呂株穆)과 북간도에서 서전의숙을 설립한 독립운동가 여준(呂準) 등이 있다. 2015년 인구는 성주 여씨 13,467명, 성산 여씨 9,494명이다.

여(呂)

지역인구퍼센트퍼센트

| 전국분포 | 60,522 | 0.1% |

|

| 서울특별시 | 10,819 | 17.9% |

|

| 부산광역시 | 3,522 | 5.8% |

|

| 대구광역시 | 7,169 | 11.8% |

|

| 인천광역시 | 3,166 | 5.2% |

|

| 광주광역시 | 1,508 | 2.5% |

|

| 대전광역시 | 2,432 | 4.0% |

|

| 울산광역시 | 1,254 | 2.1% |

|

| 세종특별자치시 | 308 | 0.5% |

|

| 경기도 | 13,526 | 22.3% |

|

| 강원도 | 1,199 | 2.0% |

|

| 충청북도 | 1,990 | 3.3% |

|

| 충청남도 | 2,000 | 3.3% |

|

| 전라북도 | 1,753 | 2.9% |

|

| 전라남도 | 1,807 | 3.0% |

|

| 경상북도 | 4,863 | 8.0% |

|

| 경상남도 | 2,924 | 4.8% |

|

| 제주특별자치도 | 282 | 0.5% |

|

'부르심의 축복 > 처음사랑 in Jumunjin 1972' 카테고리의 다른 글

| 펌) 태백호를 기리다 (0) | 2017.02.24 |

|---|---|

| 주문진 성결교회 청년회. 1975 (0) | 2016.09.04 |

| 사) 주문 초등학교 졸업 앨범에서 (0) | 2016.03.22 |

| 주문진 성결교회 학생회. 1973 (0) | 2015.09.05 |

| 사) 주문진 성결교회19730217 (0) | 2013.01.24 |